槟榔与六朝

槟榔是热带乔木,对于古代的中土人士来说,自然是难得寓目。东晋俞益期《与韩康伯笺》称槟榔乃“南游之可观”者,然而“性不耐霜,不得北植,必当遐树海南”,慨叹“辽然万里,弗遇长者之目,自令人恨深”。俞氏此时正在交州(今越南),难以抑制心情的激动,向远在万里的韩康伯介绍自己所见的槟榔树,再三传达那种无法同享眼福的遗憾。不过,作为热带奇景的槟榔树虽有地域上的限制,但其果实却可作为商品、贡品远达内地。事实上,槟榔与江南有一段不可不说的情缘,嚼食文化亦曾在六朝的士族生活中风靡一时。

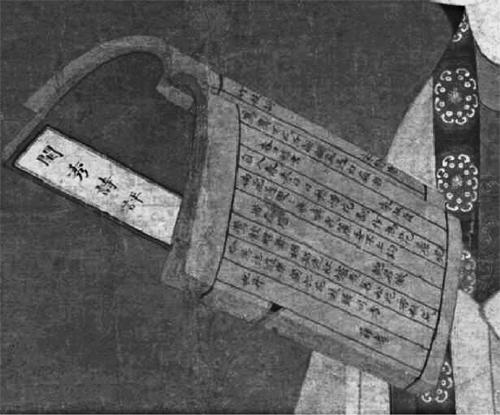

庾信曾把槟榔视为南朝故物,其《忽见槟榔》诗曰:“绿房千子熟,紫穗百花开。莫言行万里,曾经相识来。”前两句描写槟榔树的开花结果,但庾信并无南游岭南的经历,所以此诗必非亲临其地后的所思所感。玩其词意,应是诗人羁旅北朝时,忽逢南方之槟榔(果实),而动乡关之思,遂有“同是天涯沦落人”之感。庾信之父庾肩吾,今尚存其《谢赉槟榔启》《谢东宫赉槟榔启》等文,可见其家常受皇室的槟榔赏赐。因此,对庾信来说,槟榔是南朝故物,也就是诗中所说的“曾经相识”。不仅如此,嚼槟榔在北人眼中甚至成了一种南朝印象。《洛阳伽蓝记》所载杨元慎与陈庆之争论南北正朔,杨氏曾说:“吴人之鬼,住居建康,小作冠帽,短制衣裳,自呼阿侬,语则阿傍。菰稗为饭,茗饮作浆,呷啜莼羹,唼嗍蟹黄,手把豆蔻,口嚼槟榔。”由此可见,口嚼槟榔成了吴地的一种象征。然而,槟榔有何魅力让吴人倾倒?为何六朝之后就湮没无闻?

葛洪《肘后备急方》曾列出“葛氏常备药”,其中有“槟榔五十枚”,并言“贮此之备,最先于衣食耳”。据葛洪所言,治反胃、呕吐可以“多嚼豆蔻子及咬槟榔”;治“大腹水病”亦需服用此物。陶弘景《真诰》记载许翙食槟榔,正因为其“多痰饮意”,而痰饮的表现正是“胸腹胀满,水谷不消”(《诸病源候总论》卷二十)。陶弘景在《本草经集注》对槟榔“消谷、逐水、除痰”的药效言之甚明。可以说,正是道教徒的药物认识推动了槟榔的北传。当时江南一地,嚼食槟榔并没有像岭南那样具有习俗的意义,他们所着眼的是其实用性特征。

据《南史》《金楼子》所载,刘穆之少时家贫,喜欢往舅家乞食,却因此经常受辱;有次饭毕索求槟榔食用,遭到江氏兄弟取笑,说:“槟榔消食,君乃常饥,何忽须此?”后来富贵之后,刘穆之曾以金盘盛槟榔,挖苦了江氏兄弟一番,说:“此日以为口实。”此语颇有双关之意,一是可以理解为“此物,日以为口实”:槟榔现在是我每天的食物;二是“此事,日以为口实”:这件事我每天都记着。值得注意的是,刘穆之饭后索食的行为。论者有称索食符合刘穆之生活习性,有称求之妻家是依据异俗,但都忽略了槟榔是作为消食、消谷之物,是在饭后食用的。士族重视槟榔很大原因是因其实用性。它的传播与葛洪以来人们对其性状、药效的认知有着很大关系。

不过,槟榔之所以能在六朝流行,似乎又不仅于此。嚼食槟榔与名士风度也很合拍。士族通过这种方式可以表现他们的任诞不羁。贾思勰《齐民要术》中引《异物志》云:“古贲灰,牡砺灰也。与扶留、槟榔三物合食,然后善也。……俗曰:‘槟榔扶留,可以忘忧。”关于槟榔嚼食的方法,还有许多方式,但基本都是以此三物相合为正。古贲除了指牡蛎(Ostrea)外,还包括蛤蜊(Mactra)、蚬(Corbicula)等,古贲灰就是把它们的贝壳洗净,然后研成粉末或烧成灰而成的。扶留即蒌叶(Piper betle),又称荜拨,气热,味辛,也是南方所产。蒌叶之辣,可以发槟榔之甘。如不以三物合吃,则如屈大均所言“槟榔味涩不滑甘,难发津液,即发亦不红”(《广东新语》卷二七)。嚼食槟榔以汁红为尚,即吃后“口唇如嗽血”,有如血盆大口,然而红汁亦不能马上吐掉,否则就无余甘可言。《异物志》所引谚语,屈大均以“槟榔扶留”有夫妇相须之象来解释槟榔作为“聘果”的民俗现象,却忽略了“可以忘忧”这一重要信息。

事实上,嚼食槟榔能让人产生迷醉的感觉。罗大经《鹤林玉露》卷一云:“岭南人以槟榔代茶,且谓可以御瘴。……故尝谓槟榔之功有四:一曰醒能使之醉。盖食之久,则醺然颊赤,若饮酒然。苏东坡所谓‘红潮登颊醉槟榔者是也。”槟榔所含槟榔碱对中枢神经系统有一定的刺激作用,这也是使人眩晕的重要因素,而它所含的生物活性物质如生物碱鞣酸、多酚、儿茶素、胆碱等则有改善脑内血流量,增加心脏动脉血流量,改善畏寒症状的效果。庾肩吾有“能发红颜,类芙蓉之十酒”句,与东坡“红潮登颊”正复相同。屈大均也称:“海南人有‘槟榔为酒,桄榔为饭之语。”(《广东新语》卷二五)凡此均可说明槟榔似酒,嚼食有如醉饮。

“槟榔扶留,可以忘忧”大约产生于汉魏时期。这个谚语产生的时代及其内容很容易让我们联想到另一句名言,即曹操的“何以解忧,唯有杜康”。喝杜康与嚼槟榔同样醉人,这也是它们能够使人忘忧的最大原因。酒与名士风度的关系早已被学者反复阐释,那么具有酒意味的槟榔之所以能够在六朝士人中盛行是否也与此有莫大关系?这是肯定的,嚼槟榔尤其符合魏晋南北朝名士放浪形骸、任诞不羁的风度。前面所说的刘穆之,《南史》称其“家贫诞节”“不修拘检”。而北齐那位因为“伪赏宾郎(槟榔)之味,好咏轻薄之篇,自谓模拟伧楚,曲尽风制”而被削夺官爵的王昕,齐文宣帝高洋也觉得他“疏诞,非济世才”。一南一北正是嚼槟榔符合名士任诞的明证。

有学者称,嚼槟榔在隋唐已经风靡全中国;元明遭到政府法禁,逐渐衰落;近世则不见此俗。这种判断当然是不正确的。六朝时江南地区嚼食槟榔只是士族间的一时风尚,唐宋以后随着南北的统一、士族的衰落而销声匿迹。由于槟榔树无法成功移植内地,所以槟榔依旧被当成异域风物。中唐以后,士人越来越强调“夷夏之防”,槟榔既然无法移植中土内化为华夏文明的一部分,嚼食槟榔的习俗自然也无法深入士族的日常生活之中。程师孟出知番禺,鞭打啖槟榔的下属,因为“恶其口唇如嗽血”;李纲贬谪海南,担心嚼食会与岛夷同化。最重要的是,六朝士人的放诞任气使他们更容易接受嚼槟榔的行为,一旦离开这种特定的社会环境,嚼槟榔的风尚便没有存在的可能性。所以,唐宋以降,嚼食行为逐渐与士人疏离;只有当他们来到岭南时,才会重新关注这个异俗。

(作者单位:南京大学文学院)

上一篇:《游仙窟》的解读模式

下一篇:泗州与苏轼及淮河白鱼

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:dacesmiling@qq.com

分类排行

推荐阅读